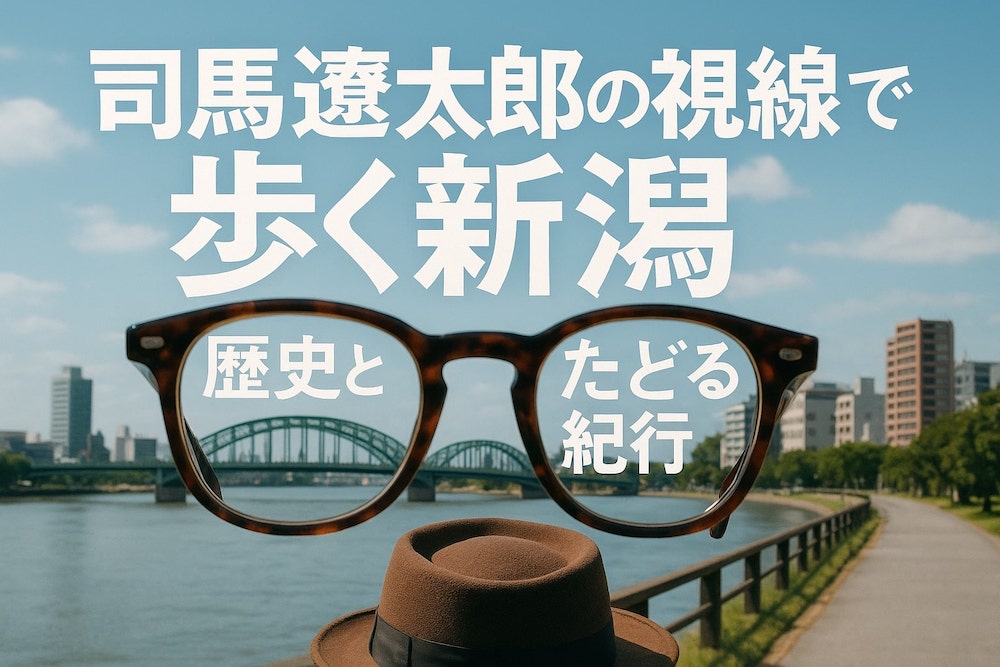

なぜ今、新潟を「司馬遼太郎の視線」で歩くのか。

それは、この土地に幾重にも積み重なった「記憶」と、そこで懸命に生きてきた「人々の物語」に、もう一度光を当てたいという強い思いがあるからだ。

長年、新聞記者として新潟の片隅で息づく声に耳を傾けてきた。

そして今、旅人として改めてこの地を踏みしめるとき、司馬先生ならば、この風景の奥に何を見、誰の言葉に心を寄せたのだろうか、と自問する。

この紀行は、単なる名所巡りではない。

読者の皆さんとともに、新潟という土地が持つ奥深い魅力、そしてそこに生きる人々の静かな息吹を感じる旅だ。

風の音に耳を澄まし、土の匂いを胸いっぱいに吸い込みながら、一緒に「土地の記憶」と「人の物語」をたどっていこうではないか。

新潟という風土の重層性

新潟という土地は、実に多様な顔を持っている。

それは、この地が持つ地理的な特性と、厳しいながらも豊かな自然環境が織りなす、まさに重層的な魅力と言えるだろう。

海と山に囲まれた土地のダイナミズム

日本海に長く面した海岸線。

その背後には、越後山脈をはじめとする雄大な山々が連なる。

この海と山との距離の近さが、新潟の風土に独特のダイナミズムを与えている。

海からの湿った風は山にぶつかり、豊かな雨雪をもたらす。

それが、肥沃な越後平野を潤し、日本有数の米どころとしての新潟を育んできた。

「地形が人物をつくる」

司馬先生はそう喝破されたが、この新潟の地勢こそが、粘り強く、そしてどこか大らかな県民性を育んだのかもしれない。

季節の表情と人の営み

新潟の四季は、実に鮮やかだ。

春は雪解け水が一斉に田畑を潤し、生命の息吹が満ち溢れる。

夏は強い日差しと、時折吹くフェーン現象による熱風が、稲穂を力強く育む。

秋は黄金色に輝く稲穂が垂れ、収穫の喜びとともに、冬支度が始まる。

そして冬。

地域によっては、世界でも有数の豪雪地帯となり、人々は雪と共存する知恵を絞り、静かに春を待つ。

この厳しい自然環境の中で、人々は互いに助け合い、独自の文化や生活様式を築き上げてきた。

季節の移ろい一つひとつが、人々の営みと深く結びついているのだ。

「少し先の日本」を映す地域の現実

豊かな自然と文化を持つ新潟。

しかし、その一方で、日本の多くの地方が抱える課題もまた、この地にはっきりと現れている。

- 進む過疎化と高齢化: 特に中山間地域では、若い世代の流出が止まらず、集落の維持が難しくなっている場所も少なくない。

- 農業の担い手不足: 基幹産業である農業も、従事者の高齢化が進み、後継者を見つけるのが困難な状況だ。

- 伝統文化の継承問題: 地域の祭りや伝統工芸も、担い手がいなければその技や精神を未来へつなぐことはできない。

「ここは“少し先の日本の姿”を先取りしてる場所なんだ。」

私が常々感じていることだ。

だからこそ、この地で起きていること、そしてそれに立ち向かう人々の姿を記録し、語り継ぐことには大きな意味がある。

それは、日本の未来を考える上での、貴重な示唆を与えてくれるはずだからだ。

歴史をたどる:司馬が歩いたなら見たであろう風景

新潟の歴史は、まさに戦乱と変革の連続だった。

もし司馬先生がこの地を歩かれたなら、その鋭い眼差しは、どのような歴史の断面に向けられただろうか。

戦国から幕末へ:新潟の歴史断面

越後の龍、上杉謙信。

その義の精神は、今もなお県民の心に深く刻まれている。

謙信亡き後の御館の乱、そして豊臣政権下での会津移封と、上杉家の歴史は波乱に満ちていた。

その家臣として知られる直江兼続の「愛」の兜は、民を思う心、義を貫く強さの象徴として語り継がれる。

時代は下り、江戸時代。

新潟は北前船の寄港地として、また佐渡金山の金を江戸へ運ぶ中継地として、日本海側の交通・経済の要衝となった。

湊町新潟の賑わいは、当時の繁栄を今に伝える。

そして幕末。

日本が大きく揺れ動いたこの時代に、新潟もまた歴史の渦に巻き込まれていく。

河井継之助と北越戦争の記憶

司馬先生の不朽の名作『峠』。

その主人公である河井継之助は、幕末の越後長岡藩を率いた家老だ。

彼は、藩の独立と民の安寧を願い、武装中立を目指した。

しかし、その願いは新政府軍に受け入れられず、長岡は戊辰戦争の中でも最も熾烈を極めた北越戦争の戦場となる。

「民の暮らしが立ち行かなくては、国は成り立たぬ」

継之助のこの言葉は、時代を超えて我々の胸を打つ。

彼の理想と決断、そしてその壮絶な最期は、長岡の地、そして小千谷や榎峠といった古戦場に、今もなお色濃く残り、訪れる者に静かに語りかけてくる。

北越戦争の主な舞台

- 小千谷談判の地

- 榎峠古戦場

- 朝日山古戦場

- 長岡城址

これらの地を巡ると、当時の砲声や人々の叫びが聞こえてくるかのようだ。

司馬のまなざしと交差する、地域の英雄たち

司馬先生は、歴史を動かすのは名もなき民衆の力であり、また、時代を切り拓く個の力であると説いた。

河井継之助のような著名な人物だけでなく、それぞれの地域で、その土地のために尽くした無数の「英雄」たちがいたはずだ。

例えば、新田開発に尽力した者。

治水に生涯を捧げた者。

飢饉から村人を救った者。

そうした人々の物語は、大きな歴史の陰に埋もれがちだが、司馬先生ならば、きっとそのような名もなき英雄たちの声にも耳を澄ませたに違いない。

彼らの存在こそが、新潟の歴史の厚みを形作っているのだから。

人をたどる:記憶に生きる語り部たち

歴史の舞台を歩くだけでは、土地の本当の姿は見えてこない。

そこに生きる人々の声に耳を傾け、その暮らしに触れることで、初めて「土地の記憶」は血の通ったものとなる。

佐渡の海女、阿賀野の農夫、新潟市の職人

佐渡の海女。

荒々しい日本海の波間に潜り、アワビやサザエを獲るその姿は、まさに海の恵みと共に生きる力強さの象徴だ。

彼女たちの皺の刻まれた顔には、厳しい自然と対峙してきた誇りと、家族を支えてきた愛情が滲む。

その口から語られる海の物語は、時にユーモラスで、時に自然への畏敬に満ちている。

阿賀野の農夫。

広大な越後平野の一角で、黙々と土と向き合う。

「米作りは、毎年一年生だ」と、ある老農は言った。

天候に左右され、丹精込めても思い通りにいかないこともある。

それでも、稲穂が実る喜び、そしてそれを口にする人々の笑顔を思い、彼らは今日も田に出る。

その手はゴツゴツと節くれだち、土の色に染まっている。

新潟市の職人。

例えば、燕の鎚起銅器の工房を訪ねると、リズミカルな金槌の音が響く。

一枚の銅板から、打ち出し、絞り、形を作り上げていく。

その技は、何代にもわたって受け継がれてきたものだ。

「使う人のことを考えて作る。それが一番大事なんだ」と、寡黙な職人は語る。

その製品には、作り手の魂が込められている。

地酒と囲炉裏、語られる「昭和」の記憶

新潟の夜は、地酒を酌み交わしながら語らうのがいい。

雪深い土地だからこそ生まれた、淡麗でありながらも芯のある酒。

それが、人々の心を解きほぐし、本音を引き出す。

古い農家には、今も囲炉裏が残っているところがある。

パチパチと薪のはぜる音を聞きながら、その火を囲む。

すると、自然と昔話に花が咲く。

戦後の苦しかった時代、高度経済成長期の熱気、そして家族で肩を寄せ合って生きた「昭和」の記憶。

「あの頃は、何にもなかったけど、みんな元気だったなあ」

そんな言葉が、囲炉裏の煙とともに立ち上る。

それは、決して懐古趣味ではない。

現代人が忘れかけている、大切な何かを思い出させてくれる、温かい時間だ。

言葉に宿る郷土の精神

新潟の方言は、地域ごとに実に多様だ。

「なじらね?(どうですか?)」

「しょうしらね(恥ずかしいですね)」

「ごうぎらね(大変ですね)」

一見すると武骨に聞こえるかもしれないが、その言葉の端々には、相手を気遣う優しさや、実直な人柄が滲み出ている。

方言は、その土地の風土と人々の暮らしの中で、長い時間をかけて育まれてきた文化そのものだ。

言葉一つひとつに、郷土の精神が宿っていると言っても過言ではないだろう。

消えゆくもの、残すべきもの

時代の流れとともに、変わりゆくもの、そして失われつつあるものがある。

それは、新潟も例外ではない。

しかし、その中には、どうしても未来へつなげていかなければならない大切なものがあるはずだ。

過疎集落のいま、祭りの未来

山あいの小さな集落を訪れると、空き家が目につくことがある。

かつては子供たちの賑やかな声が響いたであろう道も、今は静まり返っている。

過疎と高齢化の波は、確実に地域の活力を奪いつつある。

地域の絆の象徴であった祭りもまた、岐路に立たされている。

担い手不足、資金難。

それでも、故郷の灯を消すまいと、懸命に伝統を守り続ける人々がいる。

彼らの奮闘は、我々に「共同体とは何か」を問いかけてくる。

新潟の主な祭り(例):

- 長岡まつり大花火大会

- 片貝まつり(浅原神社秋季大祭奉納煙火)

- 村上大祭

- 蒲原まつり

これらの祭りが、これからも地域を照らし続けるためには、若い世代の力と、外からの新しい視点が必要なのかもしれない。

風習と方言、そして食文化

かつては当たり前だった地域の風習も、生活様式の変化とともに簡略化されたり、忘れ去られたりしている。

独特のイントネーションを持つ方言も、標準語化の波の中で、日常的に使われる機会が減っている。

そして、食文化。

新潟には、豊かな自然の恵みを生かした、素朴ながらも味わい深い郷土料理がたくさんある。

代表的な新潟の食文化:

- のっぺ: 里芋、人参、こんにゃくなどを煮込んだ、新潟の代表的な煮物。

- へぎそば: 布海苔をつなぎに使った、独特の歯触りと喉越しが特徴の蕎麦。

- 笹団子: よもぎ餅を笹の葉で包んで蒸した、新潟土産の定番。

- タレカツ丼: 甘辛い醤油ダレにくぐらせたカツをご飯に乗せた、新潟市発祥のご当地グルメ。

これらの食文化は、母から子へ、子から孫へと伝えられてきた、まさに「家庭の味」だ。

しかし、食生活の多様化や、手間をかけることの敬遠から、その継承もまた危うくなっている。

歴史を記録するという営みの意味

消えゆくものをただ嘆くだけでは、何も生まれない。

大切なのは、それらが確かに存在したという「証」を記録し、その価値を問い直し、未来へつなぐ努力をすることだ。

それは、新聞記者として私が長年携わってきた仕事でもある。

そして、フリーランスとなった今も、その思いは変わらない。

一つひとつの言葉を拾い集め、風景を記憶し、人々の営みを書き留める。

その地道な作業こそが、歴史を未来へ手渡すということなのだと信じている。

歩いて見つけた、新潟の本質

長い旅路の果てに、何が見えてくるのだろうか。

新潟という土地を歩き、人々と語らう中で、私なりに感じ取ったものがある。

一期一会の出会いと語らい

旅は、出会いの連続だ。

偶然立ち寄った茶屋の老婆。

祭りの準備に汗を流す若者たち。

伝統工芸を守り続ける職人。

彼らとの何気ない会話の中にこそ、その土地の本質が隠されていることがある。

一期一会の出会いを大切にし、心を開いて語り合う。

そこから生まれる共感や発見は、何物にも代えがたい旅の醍醐味だ。

土地と人が織りなす静かな強さ

新潟の風土は、決して常に穏やかではない。

冬の豪雪、夏の猛暑、そして日本海の荒波。

人々は、そうした厳しい自然と向き合い、時にはそれに抗い、時にはそれを受け入れながら生きてきた。

その中で培われたのは、内に秘めた静かな強さではないだろうか。

派手さはないかもしれない。

しかし、困難に屈せず、粘り強く、そしてしなやかに生き抜く力。

それが、この土地と、ここに生きる人々の本質なのではないかと、私は思う。

「旅の終わり」は「語りのはじまり」

どんな旅にも、終わりは来る。

しかし、それは決して終着点ではない。

旅で見聞きし、感じたことを、今度は誰かに語り継いでいく。

それが、新たな旅のはじまりなのだ。

この紀行が、読者の皆さんにとって、新潟という土地への関心を深めるきっかけとなり、そしていつか実際にこの地を訪れてみたいと思う「旅のはじまり」となれば、これに勝る喜びはない。

まとめ

新潟という土地の声を聞く。

それは、単に美しい景色を眺めたり、美味しいものを味わったりするだけではない。

過去と今とをつなぐ記録者としての覚悟

この土地に刻まれた歴史の重み。

今を生きる人々の息吹。

そして、未来へと託されるべきもの。

それら全てに真摯に向き合い、記録し、伝えていく。

それが、この土地に育てられた者としての、そして一人の記録者としての私の覚悟だ。

若い世代に手渡したい“風の記憶”

最後に、若い世代に伝えたいことがある。

この新潟という土地には、君たちがまだ知らない、たくさんの宝物が眠っている。

それは、古いものの中にも、そして新しい挑戦の中にもある。

どうか、この土地の「風の記憶」に耳を澄ませてほしい。

そして、君たち自身の言葉で、新しい新潟の物語を紡いでいってほしい。

もちろん、歴史や文化だけでなく、現代の新潟が提供する洗練された体験、例えば新潟ならではのハイエンドな観光スポットに触れてみるのも、この土地の新たな一面を発見する素晴らしい機会になるだろう。

そのバトンを渡すことこそが、我々世代の役割なのだから。

Last Updated on 2025年5月20日 by mhci